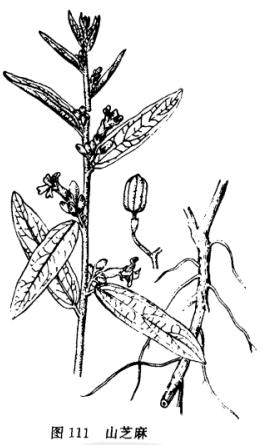

山芝麻

《全国中草药汇编》:山芝麻

大山麻、石秤砣、山油麻、坡油麻

为梧桐科山芝麻属植物山芝麻Helictercs angustifolia L.,以根或全株入药。

夏、秋采挖,洗净切片晒干。

生于山野草丛、海滨、丘陵。

耐寒性强。

分布于江西、福建、广西、广东、四川、贵州、和云南等省区。

小灌木,高约1米。

茎直立,有分枝,茎皮坚韧似麻,小枝密被灰黄色短绒毛。

单叶互生,叶柄长约半厘米,叶片矩圆状披针形,长2.5~8厘米,宽1.1~3厘米,先端微尖或钝,基部宽楔形,全缘,上面近无毛或疏生星状柔毛,下面密被灰黄色星状毛而呈灰绿色,主脉3条。

夏季叶腋抽出短花序梗,花数朵簇生其上,花梗短,基部有窄尖苞片;花萼管状,被毛;花冠长约8毫米,花瓣5,不等长,长圆形,浅紫色,先端近圆形而微凹,近基部有2耳状突起;雄蕊10个,退化雄蕊5个,雄蕊柱与雌蕊柄合生而呈柱状。

朔果卵状矩圆形,略似芝麻果实,长近2厘米,密被星状毛茸,熟后5裂。

本品有小毒,内服量不宜过大。

中毒时可见恶心,腹泻,头晕等反应。

根显黄铜甙、酚类、鞣质的反应。

抑菌试验:对金黄色葡萄球菌有抑制作用。

苦、微甘,寒。

有小毒。

孕妇及体弱者忌服。

清热解毒,止咳。

用于感冒高烧,扁桃体炎,咽喉炎,腮腺炎,麻疹,咳嗽,疟疾;外用治毒蛇咬伤,外伤出血,痔疮,痈肿疔疮。

3~5钱;外用适量,干根研粉外敷或米酒调敷患处。

山芝麻痔核注射液:将山芝麻干根8斤洗净切碎,加水煎煮两次,每次1小时,过滤,合并滤液,浓缩至5斤,加芭蕉叶灰1斤,充分搅匀,静置6~8小时,反复过滤数次后,浓缩至1斤,加入石灰乳1斤内,用水浴加热成固体。

取固体50克放入清洁的饱和石灰上清液100毫升内充分搅匀,先用数层纱布粗滤,后用滤纸并加活性炭反复过滤,至清彻透明,装入安瓿或洁净青、链霉素空瓶,高压灭菌备用。

注射山芝麻痔核注射液注意事项:

①有严重的肾脏病、循环系统疾病、活动期肺结核及孕妇,不宜用。

②肛门部有急性感染和痔正在发炎出血者,待炎症消失后才可进行治疗。

③每次注射1个痔核为宜,最多不超过2个,第二次治疗需要间隔15天左右。

④注射痔核前,要用凡士林纱布保护痔周围腱膜,以防药液损害。

⑤每日用高锰酸钾水坐浴3~4次,每次10分钟。

⑥保持大便通畅,忌吃辛辣刺激性食物。

1、感冒发热:山芝麻3钱,青蒿、红花、地桃花个2钱,两面针根5分,水煎,分2次服。

2、感冒咳嗽:山芝麻5钱,两面针、古羊藤、枇杷叶各3钱,水煎,分2次服,每日1剂。

3、痔疮:山芝麻痔核注射液,肛门常规消毒,先以普鲁卡因敏感度试验,阴性者,用1~2%普鲁卡因4~6毫升从痔核基底部浸润局麻,用止血弯钳固定痣根部,然后从痣顶缓慢注入山芝麻痔核注射液0.3~0.6毫升,一般要视痔核变灰黑色为度,待痔核变黑后15分钟去钳,再用消毒水冲洗,塞入凡士林纱布一小块,肛门外用纱布块盖上,胶布固定。

《中药大辞典》:山芝麻

岗油麻,岗脂麻,山油麻,田油麻、仙桃草,野芝麻、狗屎树,假芝麻;山麻,假油麻、芝麻头,牛釜尾,山野麻,白头公、油麻甲,野麻甲、假麻甲。

《福建民间草药》

为梧桐科植物山芝麻的全株。

6月前采其全株,切段,晒干。

生于荒山、丘陵、荒坡、路边。

分布江西、福建、广东、广西及西南等地。

小灌木,高约1米。

小枝密被灰黄绿色短柔毛。

叶互生,线状披针形或长圆状线形,长4~8厘米,宽1~1.5厘米,先端钝或短尖,基部圆形,脉3出,全缘,上面无毛或几无毛,下面密被灰白色或淡黄色星状柔毛;叶柄长5~7毫米。

花序腋生,密生小花;花苞1片,线状尖针形;花柄短;萼简状,长6~7毫米,5裂,被星状短柔毛;花瓣5,淡紫色,线形,长约1厘米;雄蕊10,连合成雄蕊柱,雄蕊柱与雄蕊柄合生,顶端5裂,花药群集在裂齿间,退化雄蕊5;子房5室,被毛,花柱柔弱。

蒴果卵状长圆形,长12~20毫米,先端短尖,密被星状柔毛。

花期6~7月。

果期11~12月。

根含黄酮甙、酚类、鞣质。

辛微苦,凉。

①《岭南采药录》:"味苦,性凉。

"

②《福建民间草药》:"甘,寒,无毒。

"

③《南宁市药物志》:"辛微苦,凉。

"

《广西药植图志》:"虚寒症忌服。

"

解表清热,消肿解毒。

治感冒发热、头痛,口渴,痄腮,麻疹,痢疾,肠炎,痈肿,瘰疬,疮毒,湿疹,痔疮。

①《生草药性备要》:"根:治疮,去毒,止血,埋口;又能开大肠,食多大便必快。

"

②《广州植物志》:"叶:捣烂敷患处,治疮毒。

"

③《福建民间草药》:"去瘀生新,消痈解毒。

"

④《南宁市药物志》:"解表清热,治痧气,热性感冒,毒疮。

"

⑤《泉州本草》:"清热止渴,祛痰止咳。

治肺病,瘰疬。

"

内服:煎汤,3~6钱。

外用:捣敷。

①治外感痧气,阳黄疸,热疟:山芝麻、古羊藤根、两面针等分。

共磨粉。

每服一钱。

开水送下,日服二、三次。

②治痢疾:鲜山芝麻一两。

酌加水煎。

日服二次。

③治风湿痛:山芝麻根二两,黄酒四两。

酌加水煎服。

④治风毒流注:鲜山芝麻一至二两。

洗净切碎,鸭蛋一枚,水煎服。

⑤治痈疽肿毒:鲜山芝麻叶。

捣敷。

⑥治痄腮:山芝麻叶二至三两。

捣敷患处。

⑦治睾丸炎:鲜山芝麻七至八钱。

酌加酒、水各半,炖服。

⑧治肺痨咳嗽:鲜山芝麻根三至五钱。

洗净切片,和冰糖适量加水煎服。

⑨治骨结核病:山芝麻根一两,和小雄鸡一只,酌加清水炖熟,分二、三次服。

⑩治淋巴结核:山芝麻根二两。

酌加酒水各半,炖服。

⑾治毒蛇胶伤:山芝麻根二至三两。

用酒煎饮;另搽擦患处。

⑿治漏管:山芝麻根二两,羊肉半斤。

酌加开水炖服.

⒀治肠炎腹泻:山芝麻干根五钱至一两。

水煎服。

⒁治湿疹:山芝麻干根研粉,米酒调涂患处。

⒂治乳痈:山芝麻鲜稂一两。

酒水煎服。

另用鲜叶捣烂外敷。

⒃治蛇头疔:山芝麻鲜叶和红糖捣烂敷患处。

①治疗高血压病

以干根1两作煎剂或流浸膏冲服,一般每日1剂,个别病例日服2剂或半剂,2次分服。

治疗18例,其中属于I期1例,Ⅱ期4例,Ⅲ期13例;服药最短者7天,最长者70天,平均34.3天。

治疗结果,按北京阜外医院规定估计标准,显效5例,有效4例,轻效2例,无效7例。

其中Ⅲ期者显效4例,有效2例,轻效1例。

症状的改善,似以心悸、失眠、面红、夜间多尿、头晕等较为显着。

8例在治疗前后作了血清胆甾醇检查,其中6例阼低,2例不变,服药期间心、肾、血液等未见严重毒性表观,仅少数出现腹泻、腹痛、头痛、恶心、呕吐、多汗、眼皮震颤、四肢麻感等副作用,但无影响治疗的情况。

②治疗痔疮

取山芝麻根8斤,芭蕉叶1斤,石灰乳1斤,制成澄清透明注射液供局部注射。

注射方法:肛门常规消毒,普鲁卡因局麻,用止血弯钳固定痔根部,然后从痔顶缓慢注入药液0.3~0.6毫升,俟痔核变灰黑色后约15分钟,去钳,用新洁尔灭冲洗,塞入凡士林纱布,覆盖固定。

治疗215例,1例无效,其余均于治疗后3~5天痔核枯落,10天左右愈合。

凡有严重的肾脏病、循环系统疾病、活动期肺结核及孕妇,均忌用。

对肛门部有急性感染者以及痔核正在发炎出血者,须待炎症消退后方可注射。

每次注射最多不超过两个痔核,第2次需间隔半月左右。

此外,注射时还需注意保护痔核周围腱膜,以防药液损害。

经常保持大便通畅,每日用高锰酸钾液行局部坐浴3~4次,忌吃辛辣刺激性食物。

注射后未见全身反应,少数病例有局部胀辣感,均能忍受。

《中华本草》:山芝麻

岗油麻、岗脂麻、田油麻、仙桃草、野芝麻、狗屎树、假芝麻、山麻、假油麻、芝麻头、牛釜尾、山野麻、白头公、油麻甲、野麻甲、假麻甲、苦麻、山脂麻、被油麻、坡片公。

出自《福建民间草药》

药材基源:为梧桐科植物山芝麻的根或全株。

拉丁植物动物矿物名:Helicteres angustifolia L.

采收和储藏:全株全年可采,洗净,切段,晒干。

生态环境:生于山坡、路旁及丘陵地。

资源分布:分布于江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、云南等地。

山芝麻 小灌木,高达1m。

小枝被发绿色短柔毛。

叶互生;叶柄长5-7mm,被星状短柔毛;叶片狭长圆形或条状披针形,长3.5-5cm,宽1.5-2.5cm,先端钝或急尖,基部圆形,上面无毛或几无毛,下面被灰白色或淡黄色星状茸毛,间或混生刚毛,全缘。

聚伞花序腋生,有花2至数朵;花梗通常有锥尖状的小苞片4枚;花萼管状,长约6mm,被星状短柔毛,5裂,裂片三角形;花瓣5,不等大,淡红色或紫红色,比萼略长,基部有2个耳状附属体;雄蕊10,退化雄蕊5,线形,甚短;子房5室,被毛,较花柱略短,每室有胚珠约10个。

蒴果卵状长圆形,长12-20mm,宽7-8mm,先端急尖,密被星状毛及混生长绒毛。

种子小,褐色,有椭圆形小斑点。

花期几全年。

生物学特性 喜温暖湿润的气候。

较耐旱,忌积水,对土壤要求不严,在微酸性的黄红壤上也能正常生长。

栽培技术 用种子繁殖。

春季3-4月播种育苗,种子混拌草木灰或细土,均匀地撒播于苗床上,覆盖细土2cm,后盖草、浇水。

每1hm2播种量22.5kg。

气温25℃以上时,播后15-20d出苗,出苗后揭去盖草。

翌年春季萌芽前,按行株距35cm×35cm开穴移栽。

田间管理 定植后至封行前,应隔月松土除草1次。

春、夏、秋各追施人粪尿或复合肥1次,冬季追施草木灰或厩肥,并进行培土。

性状鉴别 根呈圆柱形,略扭曲,头部常带有结节状的茎枝残基;长15-25cm,直径0.5-1.5cm。

表面发黄色至灰褐色,间有坚韧的侧根或侧根痕,栓皮粗糙,有纵斜裂纹,老根栓皮易片状剥落。

质坚硬,断面皮部较厚,暗棕色或灰黄色,强纤维性,易与木部剥离并撕裂;木部黄白色,具微密放射状纹理。

气徽香,味苦、微涩。

显微鉴别 根横切面:木栓层为10多列木栓细胞,含红棕色物;栓内层1-5列细胞。

韧皮部纤维束与韧皮薄壁组织间隔排列,纤维壁厚,木化;分泌细胞含黄棕色分泌物,薄壁细胞常含草酸钙簇晶或方晶。

形成层成环。

木质部导管散列;木射线1-3列细胞,壁微木化。

本品薄壁细胞常含淀粉粒。

粉末特征:根的粉末及白色。

①韧皮纤维众多,单个或成束,壁较厚,直径12-30μm。

木纤维壁较薄,有斜纹孔,直径11-25μm。

②具缘纹孔导管直径20-90μm。

③管胞较窄长,有纹孔,直径13-15μm。

④木栓细胞棕色,表面观多角形。

⑤草酸钙簇晶直径20-31μm,并偶见小方晶。

⑤淀粉粒多为单粒,直径4-8μm,脐点呈线形,复粒由2-4粒组成。

根含β-谷甾醇,白桦脂酸,齐墩果酸,山芝麻酸甲酯,山芝麻宁酸甲酯,山芝麻宁酸及山芝麻酸内酯,根皮含倍半萜醌类化合物曼家酮E、F、H、M。

理化鉴别 取本品粗粉5g,加水50ml,煮沸,滤过。

滤液加羟胶一三氯化铁试液,发生紫褐色沉淀;滤液加2,4-二硝基苯肼试液,发生黄棕色沉淀。

。

胃经

苦;性凉;小毒

《广西药植图志》:虚寒症忌服。

清热解毒。

主感冒发热;肺热咳嗽;咽喉肿痛;麻疹;痄腮;肠炎;痢疾;痈肿;瘰疮;毒蛇咬伤

内服:煎汤,煎汤,9-15g,鲜品30-60g。

外用:适量,鲜品捣敷。

1.《生草药性备要》:根:治疮,去毒,止血,埋口;又能开大肠,食多大便必快。

2.《广州植物志》:叶:捣烂敷患处,治疮毒。

3.《福建民间草药》:去瘀生新,消痈解毒。

4.《南宁市药物志》:解表清热,治痧气,热性感冒,毒疮。

5.《泉州本草》:清热止渴,祛痰止咳。

治肺病,瘰疬。