马尾连

《全国中草药汇编》:马尾连

马尾黄连

为毛茛科唐松草属植物多叶唐松草Thalictrum foliolosum DC. 及高原唐松草T.cultratum Wall.[T. deciternatum Boiv],以根部入药。

春、秋季将根挖出,剪去地上茎叶,洗去泥土,晒干。

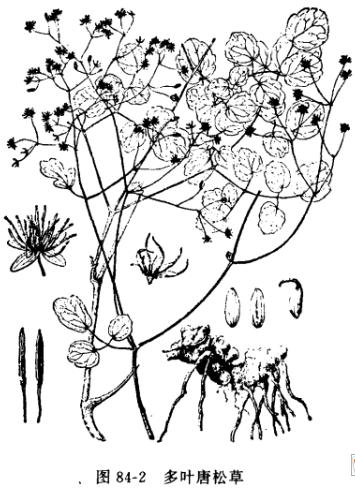

1、多叶唐松草:多年生草本,植株全部无毛。

地下有横走根状茎,生许多条细长的根,均黄色。

茎高90~150厘米,上部有长分枝。

茎中部叶为三回三出或近羽状复叶;叶片长达28厘米,小叶草质,卵形、宽卵形或近圆形,长1~2.5厘米,宽0.5~1.5厘米,不明显3浅裂,有疏圆齿,脉几不隆起。

9~10月开花,花序圆锥状,多分枝;花梗细,长0.7~1.5厘米;花直径约7毫米;萼片4,花瓣状,白色或带淡黄色,早落,椭圆形,长3~4.5毫米;无花瓣;雄蕊多数,长6~7毫米,花药顶端有短尖,花丝丝状;心皮4~6,柱头条形,有窄翅。

瘦果纺锤形,长3毫米。

生于草坡或灌木丛中。

分布于四川西南部和云南等地。

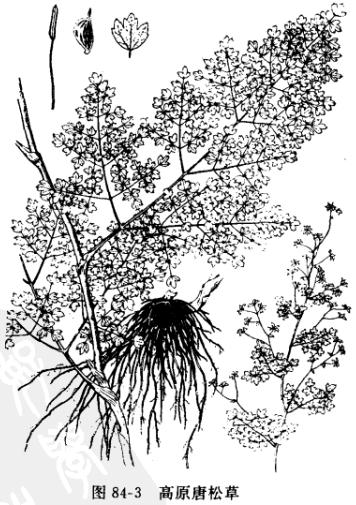

2、高原唐松草:似上种。

为多年生草本。

地下生许多条细长的根,断面黄色。

茎生叶为二回以上三出复叶,小叶质地较厚,下面被较浓的白粉,叶脉明显而隆起。

花丝丝状,花柱短长方形。

分布于甘肃南部、四川、云南、西藏等省区。

喜凉爽湿润环境,稍耐寒。

宜肥沃的砂质壤土或腐植质壤土栽培。

种子和分根繁殖。

育苗于春分到清明间,条播或撒播,覆土2~3分,每亩播种量1.5斤。

苗高2寸左右定植。

分根繁殖。

于春分前后按行株距1.5×1尺挖穴栽种。

根部含小檗碱及其他生物碱。

抑菌试验:马尾连水煎剂对白喉杆菌、肺炎双球菌、金黄色葡萄球菌、变形杆菌、福氏痢疾杆菌均有抑制作用。

苦,寒。

清热燥湿,泻火解毒。

用于肠炎,痢疾,黄疸,目赤肿痛。

1~3钱;外用适量,煎水洗患处。

1、我国各地称马尾黄连的植物,大都系毛莨科唐松草属植物。

鉴别是否可作马尾黄连入药的重要标准是:根黄色,味苦,化学分析应含有一定量的小蘖碱。

除上述两种外,常见的尚有如下几种:

①昭通唐松草Thalictrum chaotungense W. T. Wang et S. H. Wang 根黄色;小叶稍大,长在1厘米以上,茎及叶均被毛;花序为具少数花的单歧聚伞花序;柱头三角形。

分布于云南东北,当地作马尾黄连并大量收购。

②滇川唐松草Thalictrum finetii Boiv 茎生叶为二回以上的三出复叶,小叶小,下面被毛;瘦果扁,腹面具窄翅。

分布于四川西部、云南西北部。

③贝加尔唐松草Thalictrum baicalense Turcz 小叶较大,长2.5~4厘米;雄蕊约10个;瘦果近球形,具0.2毫米长的短柄;根含小檗碱。

分布于黑龙江、吉林、河北、山西、陕西、内蒙、甘肃、青海、河南等省区。

此外偏翅唐松草Thalictrum delavayi Franch.[T. dipterocarpum Franch.];毛发唐松草Thalictrum trichopus Franchi;长柱唐松草Thalictrum baicalense Turcz. var. megalostigma Boiv;大叶唐松草Thalictrum faberi Ulbr.;华东唐松草Thalictrum fortunei S. Moore;花唐松草thalictrum petaloideum L.等在不同地区也有作马尾黄连使用者。

花唐松草中生物碱为唐松草辛敏碱及脱氢唐松草辛敏碱此二物无论在炎症渗出期或水肿消除期均表现抗炎作用,对于除去肾上腺的大白鼠,亦有抗炎作用,其效价为水杨酸钠的4倍,为氨基比例的2倍,此外,对大白鼠能提高其痛阈。

2、粗果唐松草Thalictrum dasycarpum Fisch. et Lal.据文献报道,含双苄基异喹啉类生物碱为唐松草卡品碱、唐松草达辛碱及唐松草呋提丁碱,具有抗癌作用,对瓦克癌有显著作用。

唐松草卡品碱对猫具有短暂的降压作用和弱的肾上腺素样活性。

3、由外卷唐松草Thalictrum revolutum DC.根的浸出液中所分离得到的一生物碱部分,对麻醉的狗、猫及兔具有强而持久的降压作用,并对离体的兔肠具有镇痉作用。

4、唐松草属植物某些品种的根与根状茎除含小檗碱外,尚含有唐松草碱,药根碱及掌叶防己碱等。

5、唐松草属植物所含的生物碱,据文献报道对心血管系统和平滑肌具有作用。

国产此属植物的资源非常丰富,值得进一步深入研究。

6、同属植物小唐松草Thalictrum minus L.含黄酮类物质为:木槿花素为5,7,4'三羟基黄酮-6-C-β-D-吡喃葡糖甙、荭草素、异荭草素。

《中药大辞典》:马尾连

马尾黄连,金丝黄连,草黄连。

《纲目拾遗》

为毛茛科植物多叶唐松草、贝加尔唐松草等的根茎及根。

9~11月至次年1~2月采挖;挖出后抖去泥沙,剪除茎苗,晒干。

主产四川、青海、河北等地。

①多叶唐松草,又名:多叶白蓬草。

多年生草本,高50~80厘米,有时可达1米以上,全体光滑无毛。

根粗大,根茎横向生长,常木质化,褐色。

茎直立,具纵纹。

叶为3回3出羽状复叶,基部叶具柄,上部叶无柄,小叶具长柄;小叶卵形至近圆形,长1~3厘米,宽1~2厘米,略呈3裂,具疏圆齿,齿端具小尖头,基部圆形或浅心形。

圆锥花序近伞房状,分枝极多,花序上具叶;苞片线形,长约2毫米,小苞片锥尖;小花柄纤细,长0.6~1.5厘米;花杂性,直径0.6~1厘米;萼片4,白色、浅黄色或浅紫色;椭圆形,具3条突起纵肋,早落;无花瓣;雄蕊12~15,花丝长3~4.5毫米,花药线形,长约3毫米,先端具小尖头;雌蕊4~6枚,花柱不显著,住头细长而弯曲。

瘦果纺锤形,稍扁,长约3毫米,纵肋8。

花期8~10月。

生于山林、山沟或山路边。

分布四川、云南、西藏等地。

②贝加尔唐松草

多年生草本,无毛。

茎高50~120厘米。

根茎短,长约2~6厘米,径5~12毫米,须根丛生。

3回3出复叶;小叶宽倒卵形、宽菱形,有时宽心形,长1.8~4厘米,宽1.2~5厘米。

3浅裂,裂片具粗牙齿,脉下面隆起;叶轴基部扩大呈耳状,抱茎,膜质,边缘分裂呈罐状。

复单歧聚伞花序近圆锥状,长5~10厘米;花直径约6毫米;萼片椭圆形或卵形,长2~3毫米;无花瓣;雄蕊10~20,花丝倒披针状条形;心皮3~5,柱头近球形。

瘦果具短柄,圆球状倒卵形,两面膨胀,长2.5~3毫米;果皮暗褐色,木质化。

生于山地林下或湿润草坡。

分布在甘肃、青海、陕西、河南、山西、河北、内蒙古和东北。

干燥根茎上端有多数芦头,每个芦头粗约4毫米,其上残留茎苗痕迹,并常包有鳞叶薄片。

根茎长形,外表棕褐色;腹面密生成束的须根,形如马尾;须根长13~25厘米,粗2~3毫米,外表红黄色或金黄色,有光泽,具纵向细纹,老栓皮及皮层往往呈环节状脱落,尚未剥落者,以手搓之即脱。

体轻,质脆易断。

根茎断面外圈棕褐色,内有黄色的木质心;须根断面深黄色,外表为一薄层金黄色的外皮。

气微,味微苦。

以根条均匀、色金黄者为佳。

《四川中药志》:"入心、肝、胆、大肠四经。

"

①《纲目拾遗》:"性寒,味苦。

"

②《四川中药志》:"性寒,味苦,无毒。

"

清热燥湿,解毒。

治痢疾,肠炎,传染性肝炎,感冒,麻疹,痈肿疮疖,结膜炎。

①《纲目抬遗》:"去皮里膜外及筋络之邪热、小儿伤风及痘科用。

"

②《西藏常用中草药》:"清热解毒,祛风凉血,消炎止痢。

治结膜炎,传染性肝炎,痈肿疮疖,痢疾。

叶、花治关节炎。

"

③《新疆中草药手册):"清热燥湿。

"

内服:煎汤,1~3钱.外用:研末调敷。

①治小儿伤风发热及麻疹将出:马尾黄连、蝉蜕、菊花、大力子、防风、薄荷、甘草,煎汤服。

③治痢疾,肠炎:马尾黄连九钱,木香三钱。

共为细末。

每次一至二钱,一日三次服。

③治湿热呕吐:马尾连一钱半,吴茱萸四分,煎服。

④治热病烦渴:马尾连、焦山栀各三钱,煎服。

⑤治口舌生疮,结膜炎,扁桃体炎:马尾黄连三钱,黄芩二钱,刺黄柏三钱,栀子三钱,牛蒡子二钱,连翘五钱,甘草二钱。

水煎服。

⑥治红肿疮痈:马尾黄连二钱,水煎服及研末外撒或制成软膏外用。

⑦治渗出性皮炎:马尾黄连适量,焙干研末,撒患处。

或与松花粉各等分同用。

如撒后患处于燥起裂,可用香油调敷。

⑧治脚癣:马尾黄连五钱,黄柏一两,新鲜猪胆汁一个,冰片三分。

先将马尾黄连、黄柏水煎成糊状,去渣,再下猪胆汁,微火煎1~2分钟,离火,待温加冰片搅匀,每晚擦患处。

此外,同属植物香唐松草、狭序唐松草、高原唐松草、昭通唐松草,以及贝加尔唐松草长柱变种等,亦同等入药。

《中华本草》:马尾连

马尾黄连

出自《本草纲目拾遗》

药材基源:为毛茛科植物金丝马尾连、昭通唐松草、高原唐松草、多叶唐松草、贝加尔唐松草、长柱贝加尔唐松草、黄唐松草、粘唐松草等的根及根茎。

拉丁植物动物矿物名:1.Thalictrum glandulosissimumW.T.Wang et S.H.Wang[T.foetidumL.var.glandulosissimum Finet et Gagnep]2.Thalictrum glandulosissimumW.T.Wang et S.H.Wang var.chaotungense W.T.Wang et S.H.Wng[T.chaotungense W.T.Wang et S.H.Wang]3.Thalictrum cultratum Wall.[T.decitenatum Boivin]4.Thalictrum foliolosum DC.5.Thalictrum baicalense Turcz.6.Thalictrum baicalense Turcz.var.Megalostigma Boivin7.Thalictrum flavum L.8.Thalictrum viscosum C.Y.Wu

采收和储藏:9-11月至次年1-2月采挖,抖去泥沙,剪去苗茎,晒至八成干,搓去外层棕色栓皮,再晒干。

生态环境:1.生于海拔2500m左右的山坡草地。

2.生于海拔1600m的山地疏林中。

3.生于海拔1700-3800m的山地草坡、灌木丛中或沟边草地,有时生林中。

4.生于海拔1500-3200m的山地林中或草坡;5.生于海拔900-2800m的山坡或山地林下。

6.生于海拔2200-3000m山地沟边或林中。

7.生于海拔500m左右的山地、溪边、草地。

8.生于海拔1800m的河岸草丛中。

资源分布:1.分布于云南。

2.分布于云南昭通。

3.分布于甘肃、四川、云南、西藏。

4.分布于四川、云南、西藏。

5.分布于黑龙江、吉林、河北、山西、陕西、甘肃、青海、河南、西藏。

6.分布于四川和甘肃。

7.分布于新疆阿尔泰山区。

8.分布于云南丽江北部、金沙江河谷。

1.金丝马尾连,多年生草本,高60-85cm。

根状茎短,有多数粗壮须根。

茎直立,有分枝,上部被腺毛。

叶互生;叶柄长达4cm,基部有短鞘;叶为三回羽状复叶;叶片长5-9.5cm;小叶草质,宽倒卵形、椭圆形或近圆形,长和宽约为0.7-1.6cm,上部具3-5齿,基部圆形或浅心形,上面密被小腺毛,下面沿脉密被短柔毛,网脉不明显;小叶柄长0.5-1cm;叶轴上的毛长达0.2mm。

圆锥状花序,分枝上有少数花;花两性;花梗细,长0.3-2cm;萼片4,花瓣状,椭圆形,黄白色,外面中部有少数毛,早落;花瓣无;雄蕊约23,无毛,长约5mm,花丝狭线形或公状,花药长圆形,长约2mm,先端有小尖头;心皮4-5,无柄,柱头有狭翅,呈狭三角形。

瘦果纺锤形或狭卵形,长约3mm,密被短毛,两侧稍扁,每侧各有2-3条纵肋,宿存柱头长1.2mm。

花期6-8月,果期7-9月。

2.昭通唐松草,本植物形态与金丝马尾连的主要区别在于:小叶较大,长和宽为1.5-2.5cm;叶轴上的毛长达0.4mm;花药先端钝;柱头翅较宽,呈三角形。

3.高原唐松草,多年生草本,高50-120cm。

全株无毛,或茎上部和叶片背面有稀疏短毛。

茎直立,上部分枝。

叶互生;叶柄长1-4cm;基生叶和茎干部叶在开花时枯萎,茎中部叶为三至四回羽状复叶,有短柄;叶片长9-20cm,一回羽片4-6对,小叶薄革质或稍肉质,菱状倒卵形、宽菱形或近圆形,长5-14mm,宽3-14mm,先端常急尖,基都钝、圆形或浅心形,3钱裂,裂片全缘或有2小齿,上面叶脉下陷,下面被白粉,叶脉隆起,网脉明显。

圆锥花序长10-24cm;花两性,花梗细,长4-14mm,萼片4,花瓣状,狭椭圆形,长3-4mm,绿白色,早落;花瓣无,雄蕊多数,长6-8mm,花丝丝状,花药狭长圆形,长2-2.6mm,无端有短尖头;心皮4-9,近无柄或有短柄,柱头狭三角形。

瘦果扁,半倒卵形,长约3.5mm,具8条纵肋,近无柄或有短柄,宿存花柱长约1.2mm。

花期6-7月,果期7-8月。

4.多叶唐松草,多年生草本,高90-200cm。

全株无毛。

茎直立,上部有长分枝。

叶互生;叶柄长1.5-5cm,有狭鞘;茎中部以上叶为三回三出或羽状复叶,叶片长达36cm;小叶草质,顶生小叶菱状椭圆形或卵形,长1-2.5cm,宽5-15mm。

先端钝或圆,基部浅心形或圆形,3浅裂,裂片有少数钝齿,齿端具小尖头,网脉稍明显,叶下面稍呈粉绿色。

圆锥花序近伞房状,分枝极多,长约20cm;花为杂性,有多数花,萼片4,花瓣状,狭椭圆形,长3-4.5mm,淡黄绿色或浅紫色,早落;花瓣无;雄蕊多数,长6-7mm,花丝丝状,花药狭长圆形,长约 2.5mm,先端有短尖头;心皮4-6,无柄,花柱与子房近等长,弯曲,柱头线形。

瘦果纺锤形,长约3mm,有8条纵肋,具宿存花柱。

花期8-9月,果期9-10月。

5.贝加尔唐松草,多年生草本,高45-80cm。

全株无毛。

茎直立,上部分枝。

叶互生;叶柄长1-2.5cm,基都有狭鞘;托叶狭,膜质;茎中部叶为三回三出复叶,有短柄;叶片长9-16cm,小叶草质,顶生小叶宽菱形、扁菱形或菱状定倒卵形,长1.8-4.5cm,宽2-5cm,基部宽楔形或近圆形,3浅裂,裂片有圆齿,叶脉在背面隆起,网脉稍明显。

复单歧聚伞花序近圆锥状,长5-10cm;花两性,花梗细,长4-9mm;萼片4,花瓣状,椭圆形或卵形,长2-3mm,绿白色,早落;花瓣无;雄蕊10-20,长2.5-5mm,花丝上部与花药近等宽,下部窄近丝状,花药长圆形,长约0.8mm;心皮3-7花柱短,长约0.5mm,柱头椭圆形,长0.2-0.3mm。

瘦果卵球形或芝椭圆球形,稍扁,长约3mm,有8条纵肋,果柄长约0.2mm。

花期5-6月,果期6-7月。

6.长柱贝加尔唐松草,本植物与贝加尔唐松草主要区别在于:花柱较长,长1-1.2mm,先端稍向外弯曲,柱头长0.3-0.4mm,线状披针形或钻形,非椭圆形。

7.黄唐松草,多年生草本,高约1.5m。

全株无毛。

叶互生;叶柄鞘有膜质翅;三回羽状复叶,茎中部叶长约30cm,有柄;顶生小叶楔状倒卵形或狭倒卵形,长4-7cm,宽2.5-5.5cm,上部有3粗齿或3浅裂,基部圆形或钝,侧生小叶稍斜,狭卵形或狭椭圆形,边缘有1-2齿或全缘;茎上部叶长9-15cm,小叶较狭长,楔形或楔状倒披针形,长达4cm,宽达1.8cm,上部有3个锐齿或小裂片,基部楔形或钝。

圆锥花序,长约25cm,有多数密集的花;苞片狭线形或钻形,长约2.5mm;花两性,花梗细,长5-10mm;萼片4。

花瓣状,狭卵形,长约4mm,早落;花瓣无;雄蕊多数,长约8mm,花丝丝状,花药线形,长约2.5mm,先端有不明显的小尖头;心皮约10,柱头有翅,正三角形。

瘦果。

花期7月,果期8-9月。

8.粘唐松草,多年生草本,高约60cm。

茎直立,上部和叶轴均有小腺毛,多分枝。

茎中部叶为三回近羽状复叶,长约14cm;叶柄长约2cm,有狭鞘;叶片长约12cm;小叶草质,宽卵形或宽菱状卵形,长和宽均为0.6-1.1cm,无端圆或近截形,基部心形,3浅裂,裂片全缘或有2-3圆齿,上面密被小腺毛,下面被疏柔毛;小叶柄长2.5-5.5mm。

单歧聚伞花序,长1.5-9cm,密被小腺毛;两性花,3-4朵,花梗长3-14mm;萼片4,花瓣状,椭圆形,长约3mm,宽约1.5mm,白色或淡紫色,外面被疏柔毛,早落;花瓣无;雄蕊约14,无毛,长约4mm,花丝狭线形,花药长约1mm,先端钝;心皮1-3,被小腺毛,花柱钻形,柱头狭线形。

瘦果狭卵形或狭椭圆形,长约3mm,赛被小腺毛,基部无柄或有不明显短柄,宿存花柱长约1.2mm。

花期8月,果期8-9月。

1.性状鉴别 金丝马尾连 根茎由数个或十余个节结连生。

细根数条至数十条密生于根茎下面,长10-20cm,直径1mm;栓皮棕色,常脱落,脱落处金黄色,光滑;质脆易折断,断面平坦。

气微,味苦,嚼之粘牙。

高原唐松草 根茎由数个结节合生,密生细根数十条。

根细长,长5-10cm,直径约1mm;表面棕色,木栓层有时脱落,脱落处浅棕色。

质脆,易折断,断面略呈纤维性。

气微味苦。

多叶唐松草 根茎横生,由数个至十余个结节连生,每个节结上面具圆形空洞状的茎痕,直径约1cm。

细根数条至十余条窑生于根茎下侧,直径3mm;表面灰棕色;质硬,易折断,断面中心可见图形金黄色木心。

气微,味稍苦。

贝加尔唐松草 细根数十条密生于根茎上。

表面黄褐色,细根软而扭曲。

长柱贝加尔唐松草 同贝加尔唐松草根茎及根。

黄唐松草 细根多数密生于根状茎上,长5-10cm,直径约2mm。

表面灰黄白色。

2.显微鉴别 根横切面:金丝马尾连 外皮已脱落。

最外为1列内皮层细胞,母细胞大,长方形,每个母细胞分成4-5个子细胞。

中柱鞘部位可见石细胞数列。

韧皮部宽广,韧皮纤维十至数十个成束,呈2-3轮排列,多数纤维束中可见有被包围的筛管群。

形成层成环。

木质部呈实心柱,微木化的木纤维5-6束镶嵌其间,呈星芒状排列,中央有1个较大的纤维束。

高原唐松草 表皮已脱落。

最外侧为1列内皮层细胞;内为2-4列中柱鞘纤维连成环状。

木质部束3个,与木射线中的三个纤维束相间排列,呈放射状,纤维强木化。

多叶唐松草 木栓细胞3-4列。

韧皮部宽广,筛管群散在。

木质部由导管、木纤维和木化薄壁细胞组成。

较粗的根在靠近形成层的韧皮部偶见少数纤维束。

贝加尔唐松草 内皮层细胞1列,木质部由导管及纤维组成,3-4束,中央有1纤维束。

1.金丝马尾连 根及根茎含小檗流,小檗胺,原阿片碱,鹤氏唐松草碱hernandezine),木兰花碱,药根碱,掌叶防己碱,黄连碱,非洲防已碱,芬氏唐松草定碱,四去氢碎叶紫堇碱,芬氏唐松草碱,异芬氏唐松草碱,隐品碱,伊米任碱,O-甲基罗氏唐松草碱。

2.昭通唐松草 根含小檗碱,并可能含木兰花减,药根碱,掌叶防己碱,小檗胺,原阿片碱。

3.高原唐松草 全草含唐松明碱,2-去甲唐松明碱,O-甲基唐松明碱,厚果唐松草次碱,2-去甲厚果唐松草次碱,皱唐松草醛酮碱,铁线蕨叶碱,唐松草布拉明碱,大叶唐松草碱,大叶唐松草亭碱,大叶唐松草尼星碱,大叶唐松草嗪碱,大叶唐松草明碱,大叶唐松草灵碱,去羟大叶唐松草灵碱,外卷唐松草亭碱,唐松明灵碱,秋唐松草替定碱,箭头唐松草米定碱,小檗碱,高原唐松草碱,O-甲基唐松草檗碱,5-羟基厚果唐松草次碱,唐松草菲灵,高原唐松草灵碱,高原唐松草明碱,5-羟基唐松明碱,唐松草舒平碱,皱唐松草宁碱,网叶番荔枝碱,高原唐松草替明碱,小唐松草瓦星碱,唐松草亭碱,皱唐松草定碱2'-去甲唐松草菲灵,2'-去甲尖刺碱,高原唐松草米宁碱,新罗氏唐松草碱-2'-α-N-氧化物,皱唐松草宁碱-2-α-N-氧化物,唐松草舒平碱-2-α-N-氧化物,唐松草菲灵-2'-β-N-氧化物,厚果唐松草次碱-2-α-N-氧化物,5-羟基厚果唐松草次碱-2-α-N-氧化物,掌叶防已碱,药根碱,非洲防己碱,芬氏唐松草定碱,木兰花碱,芬氏唐松草亭碱等。

4.多叶唐松草 根茎含小檗碱,掌叶防己碱,药根碱,鹤氏唐松草碱,木兰花碱,皱唐松草定碱,厚果唐松草碱,厚果唐松草次碱,N,O,O-三甲基散花巴豆碱,网叶番荔枝碱。

根含小檗碱,药根碱,掌叶防已碱,木兰花碱,芬氏唐松草定碱,非洲防已碱,芬氏唐松草亭碱,去氢分离木瓣树胺,皱唐松草酮碱,N-甲基网叶番荔枝碱,竹叶椒碱,皱唐松草定碱,皱唐松草宁碱,唐松草舒平碱,皱唐松草吉定碱,氧化小檗碱,去甲氧化白毛茛分碱。

5.贝加尔唐松草 根茎含贝加尔定,海罂粟碱,小檗碱,贝加尔灵,木兰花碱,贝加尔唐松定碱,贝加尔唐松灵碱。

茎含小檗碱,海罂粟碱,贝加尔灵,贝加尔唐松灵碱,7-氧代贝加尔灵,5-O-去申柱唐松草碱,N-去甲柱唐松草碱,β-谷甾醇。

6.黄唐松草 根含小檗碱,木兰花碱,隐品碱,唐松星碱。

地上部分主含小檗碱,还含黄唐松草碱,厚果唐松草碱,厚果唐松草次碱,唐松草檗碱甲醚,香唐松草碱,鹤氏唐松草碱,唐松草酸。

种子含油,其中脂肪酸为:棕榈酸,硬脂酸,花生酸,山萮酸,蜡酸,油酸,亚油酸,异亚油酸,十八碳三烯酸,二十四烷酸等。

非替定碱有降压作用,其粗制剂可治高血压。

木兰花碱、小檗碱、药根碱等参见青木香、黄连条。

同属植物瓣蕊唐松草Thalictrumpetaloideum或箭头唐松草T.simplex含箭头唐松草碱,对动物有消炎、镇痛、降温作用.紫唐松草T.Dasycarpum含唐松草卡品碱、紫唐松草碱、香唐松草碱,对大鼠瓦g癌一256及小鼠Lewis肺癌有效.唐松草卡品碱还有弱的降压作用。

理化鉴别 显微化学试验 取本品粉末少许,置载玻片上,加乙醇1-2滴及硝酸1滴,盖上盖玻片,放置5-10min,置显微镜下观察,可见黄色针状、长柱状或簇状的硝酸小檗碱结晶。

薄层包谱 取本品粉末1g,用甲醇水浴回流提取,提取滚浓缩至1-2ml,作为供试液。

取小檗碱、药根碱、木兰花碱对照品,用甲醇溶解,制成每1ml约各含1mg的混合对照液。

取上述供试液、对服液各适量,分别点于同一硅胶薄层板上,以氯仿-甲醇-氨水为展开剂,展开12-15cm,取出,晾干。

置紫外灯下观察.供试品色谱在与对照品色谱相应位置上,显相同颜色荧光斑点。

喷以改良碘化铋钾试液,供试品色谱在与对照品色谱相应的位置上,均显相同的红色斑点。

归心;肝;大肠经

味苦;性寒

脾胃虚寒者慎服。

清热燥湿;泻火解毒。

主主治湿热泻痢;黄疸;疮疡肿毒;目赤肿痛;感冒发热;癌肿

内服:煎汤,3-15g,或研末,或制成冲剂。

外用:适量;鲜品捣敷;或煎水洗,或干品研末撒;或制成软膏敷。

1.《纲目拾遗》:去皮里膜外及筋络之邪热,小儿伤风及痘科用。

2.《西藏常用中草药》:清热解毒,祛风凉血,消炎止痢。

治结膜炎,传染性肝炎,痈肿疮疖,痢疾。

叶、花治关节炎。

3.《新疆中草药手册》:清热燥湿。